об авторе

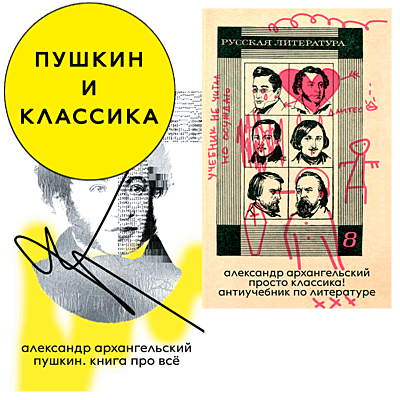

о книгах

«счастье стать читателем рукописи александра архангельского о пушкине. один из лучших русских умов современности, знаток поэта пишет о нем как о старшем друге — тонко, глубоко, непринужденно. и еще радостней сознавать, что теперь эта книга в ваших руках. в нынешнее время горя и смуты пушкин нам важнее очень и очень многого. настоящий пушкин. и именно такой пушкин — в этой книге».

андрей зубов,

историк

«ну вот, еще одна книга о пушкине. разве мы что-то еще о нем не знаем? что-то новое могут рассказать биографы, писатели, литературоведы? ничего не знаем — или, наоборот, знаем настолько много, что хочется все время об этом говорить и делиться со своими друзьями. и так здорово, что мой друг саша архангельский делится со мной своим пушкиным. на веки вечные мы все теперь в обнимку».

алексей уминский,

священник

«в чем финансовая схема чичикова в «мертвых душах» гоголя? почему татьяна не может разойтись с мужем и остаться с любимым онегиным? как герои «горя от ума» ухитряются не замечать очевидных вещей? многое в этих сюжетах непонятно. но в литературе узнать — не значит запомнить, а значит прожить. и литература — не религия, она не умеет творить чудес. она умеет только разговаривать и утешать.».

александр архангельский,

писатель

фрагмент книги

Отрывок из книги «Пушкин. Книга про всё»

...Уезжал Пушкин в Арзрум 1–2 мая, сразу после заочного объяснения с Натальей через Гончарову-старшую; вернулся 20 сентября и тут же возобновил сватовство. Снова получил полуотказ и снова попытался спрятаться — от времени в пространстве. В начале января 1830-го через Бенкендорфа он подал новое прошение — позвольте выехать куда угодно, во Францию, Италию, Китай.

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,

Куда б ни вздумали, готов за вами я

Повсюду следовать, надменной убегая:

К подножию ль стены далекого Китая,

В кипящий ли Париж…

По сути, это было заявление на выезд, попытка разрешенной эмиграции. Пушкин знал, что такое «тоска по чужбине»: даже не считая ранних разговоров с Чаадаевым, в которых смутно обсуждалась эмиграция, он обдумывал морской побег из Одессы за границу, потом тайно переписывался с Вульфом, который должен был устроить переезд из Дерпта (Тарту) в заграничную Европу, просил Жуковского устроить поездку «в чужие края», чтобы вылечиться от аневризмы. Жуковский снова попался в ловушку и уговорил Мойера поехать в Михайловское. Аневризма сразу же прошла.

«Побежденный учитель» получил издевательскую благодарность: «Я справлялся о псковских операторах [хирургах]; мне указали там на некоторого Всеволожского, очень искусного по ветеринарной части и известного в ученом свете по своей книге об лечении лошадей. Несмотря на всё это, я решился остаться в Михайловском, тем не менее чувствуя отеческую снисходительность Его Величества».

В мае 1826-го настала очередь Вяземского; ему было отправлено раздраженное письмо: «Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне слободу, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, англ<ийские> журналы или парижские театры и <------- > то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-ой песне “Онегина” я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? в нем дарование приметно — услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай да умница».

Путешествие в Арзрум, каким оно предстанет в повести, было связано с мечтой о пересечении границы; не получается уехать за рубеж, так хотя бы постоять на чужой территории, пока ее не включили в империю. Но куда бы поэт ни приехал, земли уже завоеваны. Постепенно повесть превратится в исповедь невыездного автора.

Смирившись, в 30-е годы он будет проситься хотя бы в деревню (например, в июле 1835-го). Не на месяцы — на годы. Туда, где раб освобождается от рабства, не покидая внутренних пределов: «Давно, усталый раб, замыслил я побег / В обитель дальную трудов и чистых нег». Но в январе 30-го он все еще верил в легальный отъезд за границу.

«Покамест я еще не женат и не зачислен на службу, я бы хотел совершить путешествие во Францию или Италию. В случае же, если оно не будет мне разрешено, я бы просил соизволения посетить Китай с отправляющимся туда посольством» (по-французски).

Духовной миссией руководили монах и чиновник. Павел Львович Шиллинг фон Канштадт, неженатый дипломат из Ревеля, был низкорослым, очень полным и невероятно жизнерадостным. Разжалованный архимандрит Иакинф (Бичурин), один из первых русских синологов, был худощавее и выше. Он окитаился настолько, что глаза его сузились, кожа пожелтела, а православная окладистая борода превратилась в азиатскую бородку.

Выходец из бедной чувашской семьи, Бичурин принял вынужденный постриг, чтобы сделать карьеру в науке. Ученым он был настоящим, управленцем посредственным: огромная территория русской духовной миссии в Пекине содержалась в полном беспорядке, в одном из доносов утверждалось, что здание сдавалось под игорный дом, миссионеры вольно обращались с займами и закладами. А монахом был вовсе никудышным, поскольку ненавидел все церковное, не крестился, не постился и непонятно, верил ли во что-то христианское. Зато охотно предавался суетному острословию: «А что, хороши женщины в Китае?» — «Нет, мальчики лучше». Бичурина лишали сана, заточали в Валаамский монастырь, но таких специалистов по Китаю больше не было, и ему прощали многое. Хотя лучше бы расстригли и дали место в Академии наук с казенным содержанием.

Пушкин и Шиллинг познакомились еще до южной ссылки, с Бичуриным встреча случилась в 1828-м. С Шиллингом было интересно говорить о физике — он разрабатывал электромагнитный телеграф, о восточных рукописях — он скупал старинные свитки. Местные китайцы и монголы верили в предсказание ламы о приезде иностранца, который принял буддизм и распространит его по всему миру. И считали Шиллинга воплощением Хубилгана. Во время экспедиции начнется настоящее паломничество в Кяхту, куда буддийские монахи будут привозить для Шиллинга древние свитки.

С Бичуриным Пушкин говорил о Конфуции, возможно, о «Китайском сироте» Вольтера, о знаменитом Троесловии, переведенном Иакинфом. И наверняка о странном, глинобитном городе Пекине, где располагалась миссия. И когда семейные дела опять притормозились, Пушкин попросился с Шиллингом и Иакинфом. Опять же, не зачем, а почему. Однако в середине января он получил ответ от Бенкендорфа: «Его Императорское Величество не соизволил удовлетворить вашу просьбу о разрешении поехать в чужие края, полагая, что это слишком расстроит ваши денежные дела, а кроме того, отвлечет Вас от Ваших занятий. Желание ваше сопровождать наше посольство в Китай также не может быть осуществлено, потому что все входящие в него лица уже назначены и не могут быть заменены другими без уведомления о том Пекинского двора» (подлинник по-французски).

Роскошный сюжет оборвался. Хотя легко представить долгую поездку, споры с Иакинфом о влиянии христианства на нравы, в которых поэт-вольнолюбец и светский чиновник занимали бы сторону религии (во время путешествия в Арзрум Пушкин глубоко задумался о просветительском призвании Евангелия), а глава духовной миссии — противную сторону. Затяжное ожидание на пограничном пункте в Кяхте, незнакомая сибирская весна, пахнущая рыбьей чешуей. Жадные торговцы чаем, новые слова («цыбик»), заунывные степи Монголии, душный Пекин. Напрасные попытки выучить китайский — захочет же автор «Онегина» в 1833-м вызубрить иврит, но дальше алфавита не продвинется… Ясно, что поездка не на год, не на два, просто так вернуться невозможно. Пушкин завязал бы роман с китаянкой и начисто забыл бы о Гончаровой, Ушаковой и Олениной. Не было бы свадьбы и дуэли, Болдинской осени и разочарования в Петре Великом, «Клеветников России», где грозно поминается Китай, след несостоявшегося жизненного замысла:

От потрясенного Кремля

До стен недвижного Китая,

Стальной щетиною сверкая,

Не встанет русская земля?..

Отъезд не состоялся. Состоялась свадьба.

***

Отрывок из книги «Пушкин. Книга про всё»

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,

Куда б ни вздумали, готов за вами я

Повсюду следовать, надменной убегая:

К подножию ль стены далекого Китая,

В кипящий ли Париж…

По сути, это было заявление на выезд, попытка разрешенной эмиграции. Пушкин знал, что такое «тоска по чужбине»: даже не считая ранних разговоров с Чаадаевым, в которых смутно обсуждалась эмиграция, он обдумывал морской побег из Одессы за границу, потом тайно переписывался с Вульфом, который должен был устроить переезд из Дерпта (Тарту) в заграничную Европу, просил Жуковского устроить поездку «в чужие края», чтобы вылечиться от аневризмы. Жуковский снова попался в ловушку и уговорил Мойера поехать в Михайловское. Аневризма сразу же прошла.

«Побежденный учитель» получил издевательскую благодарность: «Я справлялся о псковских операторах [хирургах]; мне указали там на некоторого Всеволожского, очень искусного по ветеринарной части и известного в ученом свете по своей книге об лечении лошадей. Несмотря на всё это, я решился остаться в Михайловском, тем не менее чувствуя отеческую снисходительность Его Величества».

В мае 1826-го настала очередь Вяземского; ему было отправлено раздраженное письмо: «Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне слободу, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, англ<ийские> журналы или парижские театры и <------- > то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-ой песне “Онегина” я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? в нем дарование приметно — услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай да умница».

Путешествие в Арзрум, каким оно предстанет в повести, было связано с мечтой о пересечении границы; не получается уехать за рубеж, так хотя бы постоять на чужой территории, пока ее не включили в империю. Но куда бы поэт ни приехал, земли уже завоеваны. Постепенно повесть превратится в исповедь невыездного автора.

Смирившись, в 30-е годы он будет проситься хотя бы в деревню (например, в июле 1835-го). Не на месяцы — на годы. Туда, где раб освобождается от рабства, не покидая внутренних пределов: «Давно, усталый раб, замыслил я побег / В обитель дальную трудов и чистых нег». Но в январе 30-го он все еще верил в легальный отъезд за границу.

«Покамест я еще не женат и не зачислен на службу, я бы хотел совершить путешествие во Францию или Италию. В случае же, если оно не будет мне разрешено, я бы просил соизволения посетить Китай с отправляющимся туда посольством» (по-французски).

Духовной миссией руководили монах и чиновник. Павел Львович Шиллинг фон Канштадт, неженатый дипломат из Ревеля, был низкорослым, очень полным и невероятно жизнерадостным. Разжалованный архимандрит Иакинф (Бичурин), один из первых русских синологов, был худощавее и выше. Он окитаился настолько, что глаза его сузились, кожа пожелтела, а православная окладистая борода превратилась в азиатскую бородку.

Выходец из бедной чувашской семьи, Бичурин принял вынужденный постриг, чтобы сделать карьеру в науке. Ученым он был настоящим, управленцем посредственным: огромная территория русской духовной миссии в Пекине содержалась в полном беспорядке, в одном из доносов утверждалось, что здание сдавалось под игорный дом, миссионеры вольно обращались с займами и закладами. А монахом был вовсе никудышным, поскольку ненавидел все церковное, не крестился, не постился и непонятно, верил ли во что-то христианское. Зато охотно предавался суетному острословию: «А что, хороши женщины в Китае?» — «Нет, мальчики лучше». Бичурина лишали сана, заточали в Валаамский монастырь, но таких специалистов по Китаю больше не было, и ему прощали многое. Хотя лучше бы расстригли и дали место в Академии наук с казенным содержанием.

Пушкин и Шиллинг познакомились еще до южной ссылки, с Бичуриным встреча случилась в 1828-м. С Шиллингом было интересно говорить о физике — он разрабатывал электромагнитный телеграф, о восточных рукописях — он скупал старинные свитки. Местные китайцы и монголы верили в предсказание ламы о приезде иностранца, который принял буддизм и распространит его по всему миру. И считали Шиллинга воплощением Хубилгана. Во время экспедиции начнется настоящее паломничество в Кяхту, куда буддийские монахи будут привозить для Шиллинга древние свитки.

С Бичуриным Пушкин говорил о Конфуции, возможно, о «Китайском сироте» Вольтера, о знаменитом Троесловии, переведенном Иакинфом. И наверняка о странном, глинобитном городе Пекине, где располагалась миссия. И когда семейные дела опять притормозились, Пушкин попросился с Шиллингом и Иакинфом. Опять же, не зачем, а почему. Однако в середине января он получил ответ от Бенкендорфа: «Его Императорское Величество не соизволил удовлетворить вашу просьбу о разрешении поехать в чужие края, полагая, что это слишком расстроит ваши денежные дела, а кроме того, отвлечет Вас от Ваших занятий. Желание ваше сопровождать наше посольство в Китай также не может быть осуществлено, потому что все входящие в него лица уже назначены и не могут быть заменены другими без уведомления о том Пекинского двора» (подлинник по-французски).

Роскошный сюжет оборвался. Хотя легко представить долгую поездку, споры с Иакинфом о влиянии христианства на нравы, в которых поэт-вольнолюбец и светский чиновник занимали бы сторону религии (во время путешествия в Арзрум Пушкин глубоко задумался о просветительском призвании Евангелия), а глава духовной миссии — противную сторону. Затяжное ожидание на пограничном пункте в Кяхте, незнакомая сибирская весна, пахнущая рыбьей чешуей. Жадные торговцы чаем, новые слова («цыбик»), заунывные степи Монголии, душный Пекин. Напрасные попытки выучить китайский — захочет же автор «Онегина» в 1833-м вызубрить иврит, но дальше алфавита не продвинется… Ясно, что поездка не на год, не на два, просто так вернуться невозможно. Пушкин завязал бы роман с китаянкой и начисто забыл бы о Гончаровой, Ушаковой и Олениной. Не было бы свадьбы и дуэли, Болдинской осени и разочарования в Петре Великом, «Клеветников России», где грозно поминается Китай, след несостоявшегося жизненного замысла:

От потрясенного Кремля

До стен недвижного Китая,

Стальной щетиною сверкая,

Не встанет русская земля?..

Отъезд не состоялся. Состоялась свадьба.

взгляните на другие книги:

**мнение минюста рф не совпадает с мнением vidim books